天下皆知美之为美,恶已。皆知善,斯不善矣①。有,无之相生也②。难,易之相成也。长,短之相形也。高,下之相盈也③。音,声之相和也。先,后之相随,恒也。是以圣人居无为之事,行不言之教。万物作而弗始也④,为而弗恃也,成功而弗居也。夫唯弗居,是以弗去。

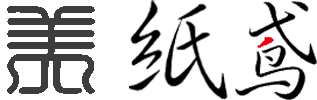

传世版:

天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相较,高下相倾,音声相和,前后相随。是以圣人处无为之事,行不言之教,万物作焉而不辞,生而不有,为而不恃,功成而弗居。夫唯弗居,是以不去。

版本差异:

① 斯不善矣:传世版是“斯不善已”。“矣”、“已”二字虽可通用,但本章中是各自为用,意义并不相同。“已”有“太多、太过”的意思。

② 有,无之相生也:传世版句式为“有无相生”,“相”成了“相互”的意思。而帛书版句式为“有,无之相生也”,“相”是“表示一方对另一方的动作”,是一方对另一方的,是单向的而不是相互的,比如“相劝”、“相问”、“相信”。

③ 高,下之相盈也:传世版为“高下相倾”。下盈满则为高,可高无法盈满成下,所以“盈”字被改成“倾”字,这样可以互相颠倒成就。

④ 万物作而弗始也:传世版为“万物作焉而不辞”。“始”作动词为“滋生”的意思,“弗始”表示“不另生事、不作干涉”,正是“处无为之事”。

而“不辞”,河上公注:“不辞谢而逆止。”“辞”本义为诉讼、争讼之言;“不辞”即为不违不逆,不拂扰万物的兴起。“弗始”表达的重点在于不生事,“不辞”表达的重点在于不违逆,此处“弗始”意义更为贴切。

直译:

天下人都知道美之所以为美,恶就已经太多了。天下人都知道什么是善,这里(斯)不善就已经存在了。

“有”是由“无”生成的;“难”是由“易”成就的;“长”是由“短”形成的;“高”是由“下”积满而成的;“音”是由“声”应和而起的;“先”是由“后”跟随才有的。这

是一个恒定不变的规律。所以圣人以无为的方式行事,以不言的方式设教。万物欣欣向荣而不干涉它们,化育万物而不执掌它们,成就功业也不去占有。只有不去占有这成功,成功才会一直相随,而不会离去。

解读:

“天下皆知美之为美,恶已。皆知善,斯不善矣。”传世版是“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。”单从文字上看,差别很小,只是个别字的改动和补充,但是从句义来看,差别就大了。

什么叫美?人们喜欢的就叫美;什么叫恶?人们讨厌的就叫恶。第三十一章说:“铦袭为上,勿美也。若美之,是乐杀人也。”这里的美就是赞美、喜欢的意思。

什么叫善呢?认为是好的就是善,认为是不好的就是不善。所以古人一般对人对事表示肯定的时候就会说“善”,“大善”。

从整句来看,传世版的意思很明确:天下都知道美之所以为美,那么对恶的认知就同时产生了;都知道善之所以为善,那么不善的观念也就出现了。

表示美和恶是互相成就的,善和不善是同时产生的。特别是传世版还加了一个“故”字,“故有无相生,难易相成”,表示上下成因果关系,更进一步肯定这个观念。

但是用这个观念去解帛书版的时候,就感觉不是那么顺畅了。首先前半句少了个“斯”字,因果关系弱化;然后前半句结尾是“已”,而后半句是“矣”,不成并列关系。最后下一句没有个“故”字承接上文,不与下文成因果关系。

有学者说“已”、“矣”二字相通,那为什么只是前后两句话,却要多此一举使用通假字呢?要么一同用“已”字,要么一同用“矣”字,这才是合理的。

比如《论语》中有一句话:“饱食终日,无所用心,难矣哉。不有博奕者乎?为之,犹贤乎已。”也是矣已同出,但没人会把二者当成通假字来理解。

所以传世版把两个字改成了一样的,而帛书甲乙本,这两处都分别是一个“已”字,一个“矣”字,说明它们各自的意思并不一样。

“已”,还有一个衍生义是程度太过的意思,如孔子所说“不为已甚”,指“不做太过分的事”,“已甚”是太过分的意思。那么帛书版此处的“已”,很可能也是指“太过”、“太多”的意思。

翻译出来是“天下人都知道美之所以为美,恶就已经太多了”。而后一句“皆知善,斯不善矣”,翻译出来是“天下人都知道什么是善,这里(斯)不善就已经存在了。”

不同的两种解读,表达出来是相反的意思。传世版表达的是“知美得恶”、“知善得不善”,而帛书版表达的是“知美是因为有恶”,“知善是因为不善在先”。

那么有一个问题:从我们还没有认知,到最初有认知,是先知道“美”,还是先知道“恶”?

对立双方同时出现,只是概念上而已。在现实中我们找不到任何一个例证,是对立而又同时出现,一方消失另一方就不见的。那么不提概念,只从现实来看,二者哪个在先,哪个在后?

可以肯定地说,一定是先有恶的感受,再有美的感受。因为婴儿的混沌无知状态,是一种类似于“合道”的状态,老子说婴儿终日号哭也不会气逆,因为自身“和之至”。

那么在这种状态下,其实正是“至美”的感受,所以才会觉察不到美,而呈现无知无欲的状态。就像庄子所说,鞋子合脚,你会忘掉自己的脚。

可只要鞋子里有一颗石子,你就会被难受打破这种无知的状态。然后除掉了石子,再穿上鞋子,就会感受到什么叫“美”了。而之前一直处于“美”之中,所以感受不到美。

因此,合理的逻辑是:恶造就美;不善造就善。率先打破婴儿“和之至”状态的,一定是恶与不善。

所以下文也不是“有无相生,难易相成,长短相较,高下相倾,音声相和,前后相随”,而是“有,无之相生也。难,易之相成也。长,短之相形也。高,下之相盈也。音,声之相和也。先,后之相随,恒也”。

其实单单从语法来看,也是断成“有,无之相生也”更合适,更为通顺。这里的“相”,并不是“相互”的意思,而是“表示一方对另一方的动作”,是单向的。

比如“相信”、“相劝”、“相问”,都是单向的动作。如《道德经》第六十章“非其神不伤人也,圣人亦弗伤也。夫两不相伤,故德交归焉”,这里的“相伤”,也是指单向的动作,表示神与圣人都不伤害百姓,而不是与百姓互相伤害。

需要注意的是,“有无、难易、长短、高下、前后”,都是反义词,唯独“音、声”二字不成反义。《周礼·春官·大师》:“以六律为之音。”

疏:“以大师吹律为声,又使其人作声而合之,听人声与律吕之声合,谓之为音(人声与律声相合而成音)。”《诗序》:“情发于声,声成文,谓之音。”疏:“此言声成文谓之音,则声与音别。”

乐记注:“杂比曰音,单出曰声(不同的声相和成韵律谓之音)。”可见“音,声之相和也”才是正确解读。另外,传世版还把“高,下之相盈也”的“盈”字,改成了“倾”字。

如果说,“高”是由“下”盈满而成的,逻辑没问题,但要说“下”是通过“高”盈满而成的,就说不过去了。所以这里改成了一个“倾”字,“高”颠倒就是“下”,“下”颠倒就是“高”,这样才合理通畅。

从这里我们可以看出,为了往第二章植入“阴阳相生”的概念,修改者可谓用心良苦,而且改的极高明巧妙,以至于流传千年不绝。

要知道,《道德经》全文可是有多处与“阴阳相生”概念相矛盾的语句。第二十六章:“重为轻根,静为躁君……轻则失本,躁则失君。”

第三十八章:“是以大丈夫居其厚,而不居其薄。居其实,而不居其华。”第三十九章:“故必贵而以贱为本,必高矣而以下为基。”

第四十一章:“天下之物生于有,有生于无。”第四十五章:“躁胜寒,静胜热,清静可以为天下正。”第六十三章:“天下之难作为易,天下之大作为细。”

以上都是在讲“本与末”的关系,“母与子”的关系:重为本,而重生(胜)轻;静为本,而静生(胜)躁;厚为本,而厚生(胜)薄;实为本,而实生(胜)华;贱为本,而贱生(胜)贵;下为本,而下生(胜)高;易为本,而易生(胜)难;小为本,而小生(胜)大。

守住了母本的位置,占据了本源之根,就能无往而不胜。所以老子说“清静可以为天下正”,却不说躁动也为天下正。因为只有一个根,才能得正,如果有两个根,那不是来回颠倒,摇摆不定吗?又哪里来的正!“其无正也”,就会“正复为奇,善复为妖”,福祸相依而来回转换。无正,则失本。

然而这么多与“阴阳相生”概念矛盾的地方,也依然阻止不了人们用“阴阳相生”的思维去理解《道德经》。其根本就在于第二章被篡改的部分太权威了。

可能也有很多人曾怀疑过,但在“铁证如山”面前都退缩了,转而去寻找别的理解来自恰。以这样断句来破除“阴阳相生”惯性思维的,本文应该是首创,在此之前尚未发现有这样断句与理解的。

所以这段话的意思是:“有”是由“无”生成的;“难”是由“易”成就的;“长”是由“短”形成的;“高”是由“下”积满而成的;“音”是由“声”应和而起的;“先”是由“后”跟随才有的。这是一个恒定不变的规律。“是以圣人居无为之事,行不言之教。”

很多人在这里找不到逻辑关系,其实破除“阴阳相生”思维之后就很简单了:因为无生有,所以无为生有为,不言成有言。圣人无为,则百姓各自有作为;圣人不言,则百姓各自有所得。这便是“我无为而民自化”的道理。

“万物作而弗始也,为而弗恃也,成功而弗居也。夫唯弗居,是以弗去。”万物欣欣向荣而不干涉它们,化育万物而不执掌它们,成就功业也不去占有。只有不占据这成功,功遂而身退,成功才会一直相随,而不会离去。

道理很简单,功成也就意味着完结,居功也就意味着始终停留在这个完结的状态,也便不会再有新的成功了。只有不觉得自己有什么功,才会一直处于“虚”的状态,才会一直有空间可以接纳新的成功。

“作”是“兴起、繁荣”的意思,“始”是“滋生、造就”的意思。万物繁荣而我不去滋生事端,也就是不加干涉。因为圣人行的是无为之道,都是尽量隐藏、弱化自身直接的影响,所以不施于人、“不欲见贤”,甚至“建德如偷”才是其主旨,最终达到“成功遂事,而百姓谓我自然”的效果。

另外传世版还添加了一句“生而不有”,而在《道德经》全文中出现的“生而不有”,主体都是道,并不是圣人。道生天下万物,但圣人并不能造生万物百姓,圣人是善于救人,第二十七章说“圣人恒善救人”。本章的主体是圣人,而不是道,因此去掉“生而不有”比较合适。